Safouan Ziat

Titre : Catalyseurs à atomes uniques sur support graphène, étudiés en combinant des calculs basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité et des expériences de sciences de surface.

Centre de recherche : Institut Jean Lamour (IJL, Campus Artem Nancy)

Soutenance prévue : décembre 2025

Pourquoi as-tu choisi de mener cette thèse ?

J’ai souhaité m’engager dans cette thèse car elle représente une convergence idéale entre les compétences acquises pendant mon parcours et mon intérêt pour le sujet. Ayant déjà une expérience modélisation des matériaux, je voulais continuer dans cette voie, notamment en combinant calculs théoriques et validations expérimentales.

A quels besoins répond ton travail de recherche ?

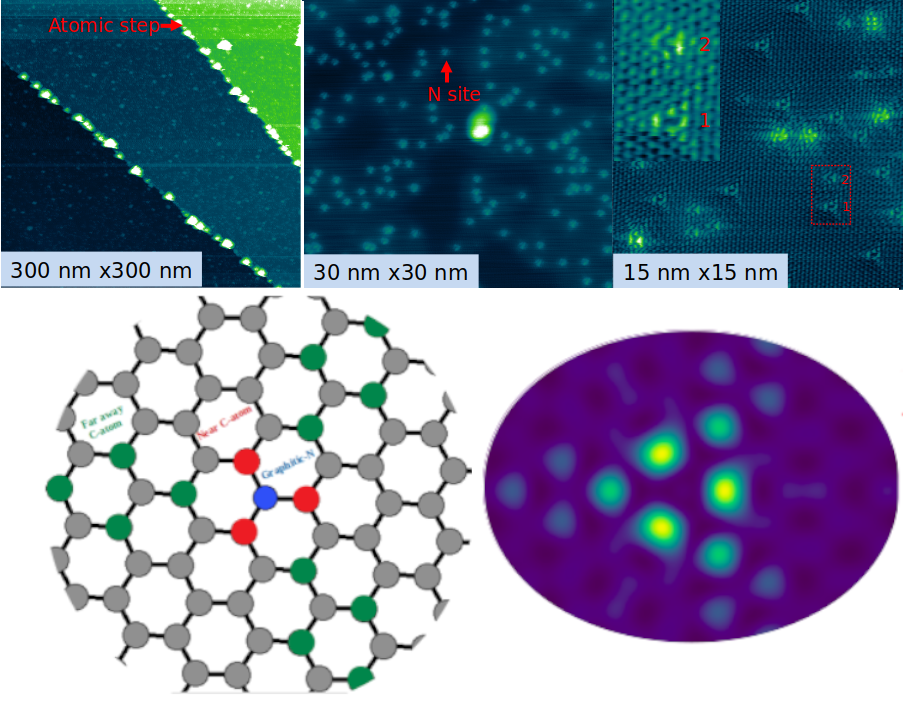

Les catalyseurs métalliques supportés, essentiels pour des applications industrielles variées, consistent généralement en un assemblage de particules métalliques avec de larges distributions de taille et de morphologies. Chaque particule métallique possède généralement plusieurs sites actifs avec des performances différentes, qui affecte l’efficacité des sites actifs métalliques, Au contraire, les catalyseurs à atomes isolés (SACs, single-atom catalysts) suscitent un intérêt croissant, puisqu’ils maximisent l’utilisation de métaux précieux grâce à une dispersion atomique ultime, permettant ainsi d’atteindre une efficacité exceptionnelle tout en réduisant les coûts associés.

Quels verrous scientifiques cherches-tu à lever ?

Dans le domaine des SACs, la connaissance des sites actifs est un challenge. La caractérisation expérimentale de ces derniers est très difficile. Comment faire la distinction entre un atome de métal isolé et des particules de taille subnanométrique ? En outre, les calculs de chimie quantique sur ces systèmes sont fondés sur des modèles idéalisés d’arrangements atomiques, dont on ne sait pas s’ils sont réellement pertinents sous conditions de réaction.

Il est donc difficile d’établir une correspondance univoque entre les résultats expérimentaux et théoriques. En résumé, l’information sur les sites actifs des SACs est cruciale pour établir des relations structures-propriétés fiables afin d’optimiser les performances catalytiques, mais c’est un défi !

Quelles compétences mobilises-tu ?

Ce travail repose sur une approche interdisciplinaire, mobilisant des compétences en sciences des surfaces et en chimie quantique. L’analyse de systèmes modèles permet d’avoir des informations à l’échelle atomique grâce aux spectroscopies ou à la microscopie à effet tunnel. Les limites expérimentales peuvent être contournées par des approches théoriques, grâce à des calculs de propriétés électroniques permettant aussi de prédire la réactivité de ces systèmes. Ainsi, les résultats théoriques viennent éclairer et guider les expériences, tandis que les données expérimentales valident et affinent les modèles théoriques. Cette synergie permet une compréhension approfondie des phénomènes, permettant in fine d’optimiser le design de nouveaux matériaux catalytiques.

Quoi de prévu après la thèse ?

Je souhaite réaliser un post-doctorat. Pendant ma thèse, j’acquiers une expertise solide, et je vois le post-doctorat comme une opportunité de mettre à profit cette expérience tout en élargissant mes horizons scientifiques. Cela me permettra d’aborder des problématiques nouvelles et de collaborer avec des équipes internationales, un atout essentiel pour une carrière scientifique à long terme.

Des conseils pour les camarades ?

Combiner expérimentation et modélisation demande de l’organisation. Les expériences peuvent être longues et imprévisibles, et la modélisation peut être gourmande en temps de calculs. Je conseille de bien gérer son temps pour avancer dans les deux domaines sans négliger l’un ou l’autre. De plus, les divergences entre les résultats numériques et expérimentaux ne sont pas rares. Il faut ainsi être flexible et prêt à ajuster ses hypothèses ou à revisiter ses méthodes.

Quelles compétences mobilises-tu ?

Pour mener à bien la partie technique de la thèse, des connaissances en thermique ainsi que des compétences en modélisation de bâtiment et en programmation sont indispensables. Mais faire une thèse, c’est aussi défendre un sujet que l’on a eu trois ans pour préparer. Ainsi, on fait également appel à des compétences de synthèse et d’analyse critique de son travail et de la littérature existante, ainsi que de gestion de projet.

Quoi de prévu après la thèse ?

Ma thèse m’a permis d’identifier des sujets qui m’intéressent et d’autres qui m’ont manqué. J’ai particulièrement été intéressée par la programmation ainsi que la modélisation des phénomènes physiques. Par ailleurs, ma thèse étant entièrement basée sur la simulation, cela m’a donné envie d’approfondir ma connaissance « terrain » du bâtiment. J’aimerais allier ces différents domaines après ma thèse.

Des conseils pour les camarades ?

Une thèse est une opportunité d’approfondir un sujet pendant plusieurs années, ce qui rend le travail passionnant d’un point de vue scientifique. Mais ce n’est pas pour autant une expérience facile et on peut faire face à différents écueils : perte de vue de l’objectif final, sentiment de solitude etc. En commençant une thèse, il est important d’en être conscient et de ne pas se décourager quand cela arrive. Mais cela reste une très belle expérience, très formatrice !