L’activité électrique du cerveau est le moteur de la cognition humaine. Les circuits formés par nos neurones biologiques sous-tendent les fonctions fondamentales de notre perception, de notre pensée, de notre contrôle musculaire et de notre comportement. Bien que le fonctionnement précis de ces circuits soit encore largement méconnu, les neurosciences ont beaucoup progressé dans leur caractérisation au cours du siècle dernier. La découverte de l’électroencéphalogramme par Hans Berger en 1924, puis son utilisation intensive par les neuroscientifiques, ont par exemple montré que l’activité cérébrale est généralement de nature oscillatoire.

Des connexions réciproques entre les différentes régions du cerveau et au sein de ces régions forment les circuits fonctionnels responsables de la transmission et du traitement de l’information. L’activation simultanée de différentes populations de neurones génère ainsi des oscillations du champ électrique, mesurables de manière non invasive par électroencéphalographie, à l’aide d’électrodes placées sur le cuir chevelu. Chaque électrode capture un signal temporel à une dimension, et l’ensemble constitue ce qu’on appelle un électroencéphalogramme. Depuis près d’un siècle, les neuroscientifiques s’efforcent de corréler des formes spécifiques de signal ou des bandes spectrales extraites de ces électroencéphalogrammes avec des fonctions cognitives et des états du cerveau.

Les neurosciences ont caractérisé de nombreuses relations de ce type, permettant d’approfondir substantiellement notre compréhension du cerveau humain. Cependant, les algorithmes utilisés jusqu’à présent pour extraire les signaux pertinents des électroencéphalogrammes restent limités par leur nature heuristique : ils sont codés manuellement à partir d’observations empiriques. De plus, ils fonctionnent a posteriori, en analysant des enregistrements entiers, et sont généralement gourmands en calcul. Par conséquent, ils ne permettent ni d’analyser l’activité cérébrale en temps réel, ni de réagir en temps réel aux signaux détectés.

Vers une encéphalographie permettant de réagir en temps réel

Il y a pourtant là un réel besoin pour la recherche neuroscientifique de pointe. Être capable de détecter des motifs électroencéphalographiques en temps réel permettrait aux scientifiques de réaliser des expériences de stimulation en boucle fermée, c’est-à-dire des expériences dans lesquelles la détection d’un motif particulier déclencherait un stimulus (par exemple sonore) capable de modifier l’état cérébral associé. Des chercheurs de l’Université Concordia à Montréal pensent que cela permettrait entre autres d’améliorer notre compréhension du fonctionnement de la mémoire et de ses pathologies, grâce à une stimulation précise des patients lors de l’apparition de motifs appelés “fuseaux de sommeil” (en anglais, “sleep spindles”). Ces fuseaux sont de courts trains d’oscillations d’environ 12 Hz d’une durée allant de 0,5 à 2,5 secondes, connus pour jouer un rôle dans la consolidation de la mémoire pendant le sommeil.

Le principe de la détection en temps réel et de la stimulation en boucle fermée ouvre également de nouvelles perspectives industrielles et médicales. Parmi les travaux de recherche récents, on peut citer le développement de technologies permettant le contrôle d’objets virtuels ou robotiques par la pensée (notamment pour les patients tétraplégiques), la détection de l’endormissement au volant, ou encore la surveillance de l’activité épileptique en temps réel, afin d’intervenir avant qu’elle ne déclenche une crise chez les patients concernés (potentiellement grâce à un stimulus adapté).

Le système Portiloop : un outil de pointe pour la recherche en neurosciences

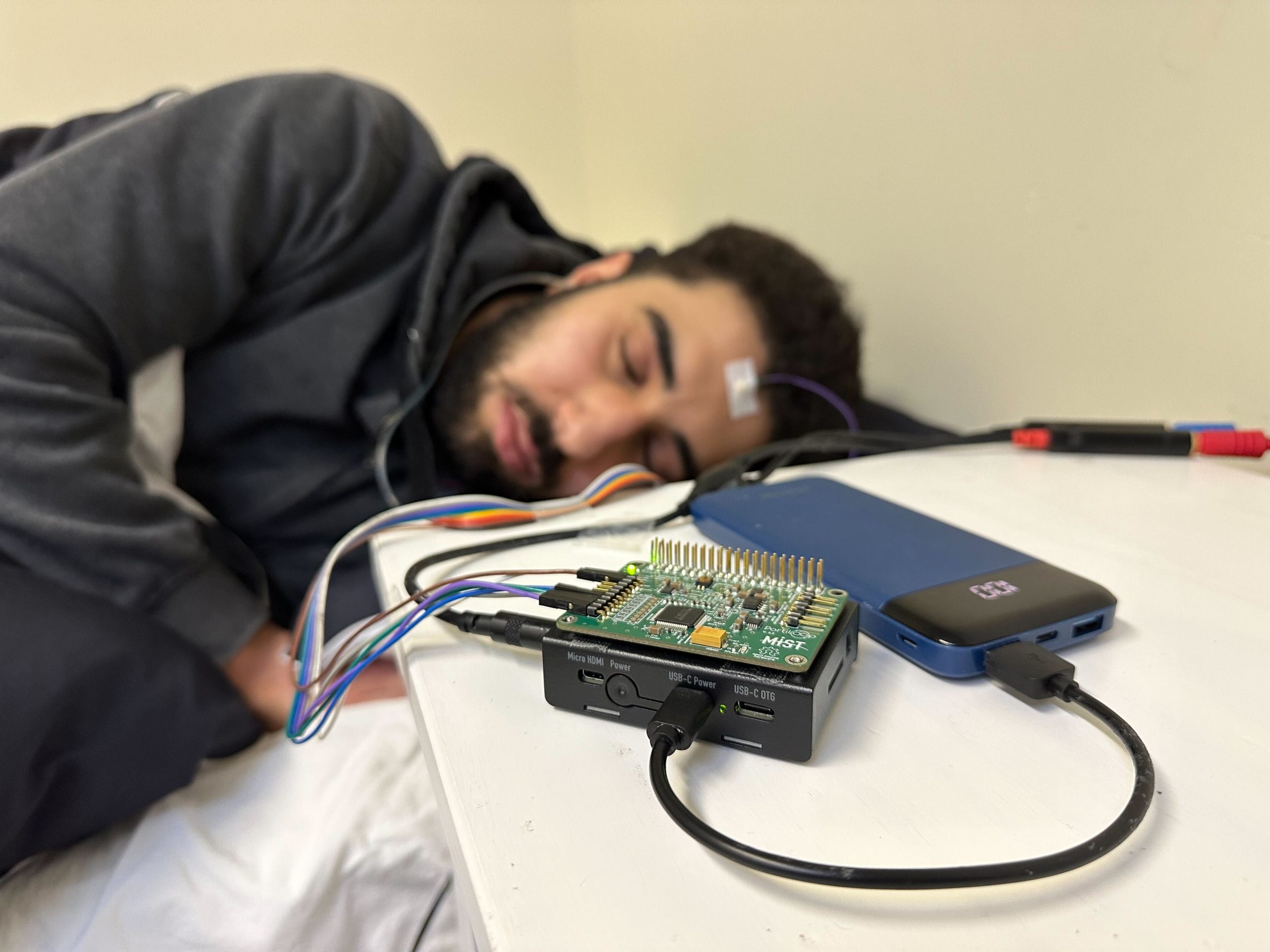

Une équipe de chercheurs de Polytechnique Montréal a mis au point un système portatif permettant la détection de motifs électroencéphalographiques en temps réel, ainsi que leur stimulation en boucle fermée. Baptisé “Portiloop”, ce système est entièrement open source, peu coûteux, économe en énergie et portable. Le boîtier mesure moins d’une dizaine de centimètres (auxquels s’ajoutent une power bank USB classique et des électrodes standard) – figure 1 –, ce qui en fait une solution particulièrement pratique pour les expériences scientifiques de terrain. Et bien sûr, cette solution repose sur de l’intelligence artificielle… embarquée.

Là où les modèles d’IA auxquels nous sommes désormais habitués s’exécutent typiquement dans le cloud sur plusieurs processeurs extrêmement puissants montés en parallèle, le Portiloop doit réagir très rapidement, en temps réel, et ne peut donc pas se permettre d’envoyer le signal à un serveur distant. De plus, stocker un signal électroencéphalographique dans le cloud soulèverait d’importants enjeux éthiques et légaux. C’est pourquoi la solution développée par les chercheurs traite le signal à l’aide d’un modèle d’IA embarqué localement, directement dans le boîtier.

Le Coral Edge TPU (Tensor Processing Unit), un processeur commercialisé par Google spécialement conçu pour l’IA embarquée, ainsi que l’ADS1299, une puce de Texas Instruments dédiée à la capture de signaux électroencéphalographiques, sont les composants hardware principaux qui rendent possible ce type de solutions. Le signal électroencéphalographique capturé par des électrodes non-intrusives a une amplitude de seulement quelques microvolts, bien plus faible que le bruit électromagnétique ambiant, ce qui nécessite une instrumentation de capture spécialisée (l’ADS1299). Une fois le signal extrait et prétraité, les motifs électroencéphalographiques recherchés doivent être détectés aussi tôt que possible, typiquement en une fraction de seconde, ce qui nécessite un processeur capable de faire tourner l’algorithme de détection rapidement (le TPU).

Alors que les algorithmes traditionnellement utilisés en neurosciences reposent sur des techniques classiques de traitement du signal et sur la détection d’attributs prédéterminés (par exemple, des composantes spectrales spécifiques dans l’analyse de Fourier), la solution développée par les chercheurs montréalais exploite directement le signal électroencéphalographique pur, qu’elle fournit point-par-point à une IA au fur et à mesure que ces points sont capturés (et prétraités afin d’extraire l’électroencéphalogramme du bruit ambiant). Comme toutes les IA modernes, celle-ci repose sur un réseau de neurones artificiels : une boîte noire paramétrique, inspirée du fonctionnement du cerveau, découverte automatiquement par optimisation statistique. Ce réseau de neurones se trouve sur le TPU, qui permet une exécution plus rapide qu’un CPU classique.

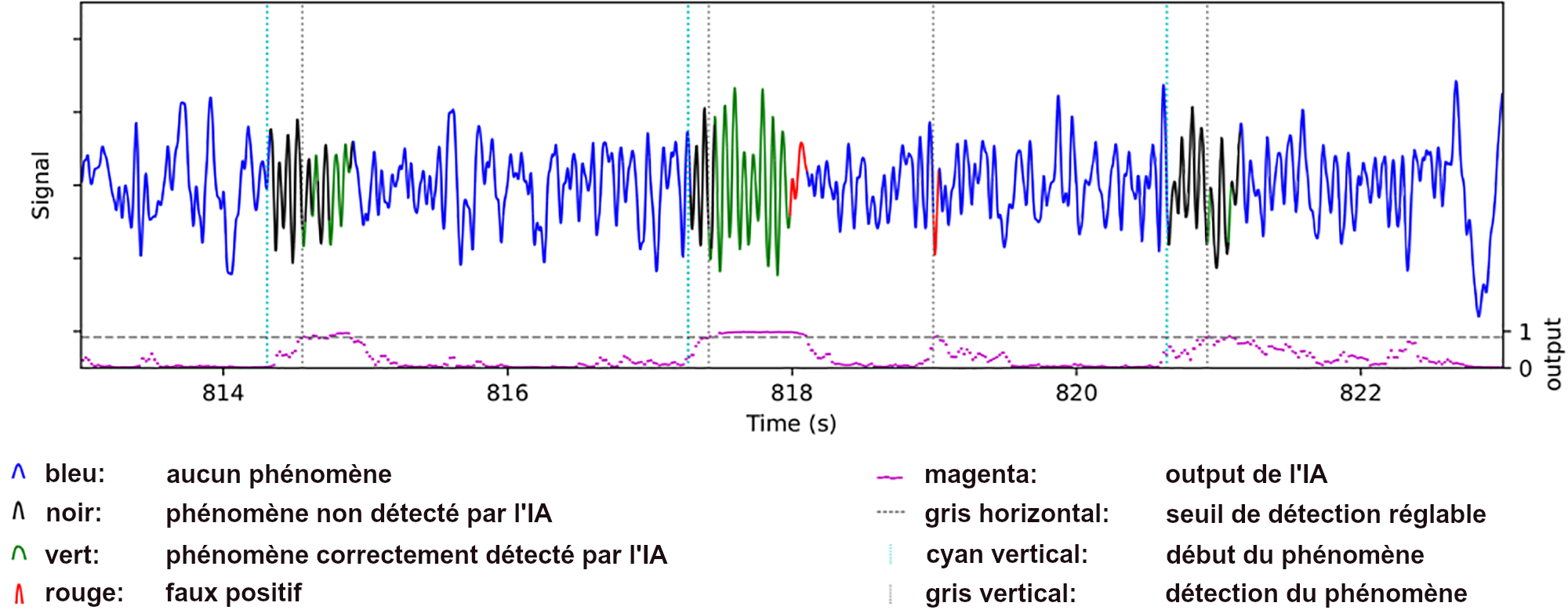

Par exemple, dans les expériences de stimulation des fuseaux de sommeil menées par les neuroscientifiques de l’Université Concordia, ce calcul est effectué 250 fois par seconde, une fréquence indispensable pour minimiser tout délai. Pour ces expériences, les chercheurs montréalais ont entraîné une IA composée d’un réseau de neurones convolutif suivi d’un réseau de neurones récurrent. Cette architecture, à la fois légère et rapide, est particulièrement adaptée au traitement point par point de l’électroencéphalogramme en temps réel. Un exemple d’exécution de cette IA est présenté dans la Figure 3.

Le principe reste simple et demeure schématiquement identique pour toutes les applications : chaque nouveau point de mesure capturé par les électrodes est préfiltré pour être séparé du bruit ambiant, puis fourni en temps réel en entrée d’un réseau de neurones artificiel chargé de reconnaître le phénomène que l’application cherche à détecter. La sortie de ce réseau de neurones est alors interprétée en fonction de l’application, par exemple pour déclencher un stimulus sonore ou un signal de détresse, ou encore pour contrôler un programme simple. Évidemment, chaque application est différente et nécessite l’entraînement d’un réseau de neurones ad-hoc.

Prochains défis pour Portiloop : des systèmes sur mesure pour chaque patient grâce à des avancées en IA

Jusqu’à présent, l’équipe de chercheurs a entraîné les réseaux de neurones artificiels utilisés dans le Portiloop par apprentissage supervisé, une méthode simple et largement répandue en IA, qui nécessite un vaste jeu de données où chaque segment d’électroencéphalogramme est annoté manuellement par un expert. Cependant, la création d’un tel jeu de données est coûteuse, et l’apprentissage supervisé aboutit à un réseau de neurones figé. C’est pourquoi l’équipe réfléchit désormais à des pistes plus flexibles. L’électroencéphalogramme de chaque patient présente des caractéristiques qui lui sont propres, et les chercheurs imaginent diverses méthodes permettant d’ajuster un modèle – pré-entraîné sur un jeu de données généraliste – au cas particulier du patient étudié. On peut aussi imaginer que, dans certaines applications, ce soit le patient lui-même qui produise un signal de rétroaction permettant d’entraîner le modèle. Par exemple, dans une application de contrôle par la pensée, le patient pourrait manuellement saisir la commande qu’il désire exécuter lors d’une phase d’ajustement du modèle (produisant ainsi lui-même un signal d’apprentissage supervisé). Dans certaines applications, on peut même imaginer se passer d’apprentissage supervisé et d’annotations manuelles…

Portiloop publié dans le journal PLOS ONE.